ようやく隔離期間を終えました。今日も体温は正常。ちょっと咳と痰が残っていますが、結局薬を飲むこともなく、ここまで自然治癒できています。

ただ、時を同じくして職場の同僚から発症したという連絡が来てまして、そちらはけっこう辛そう。咳込み過ぎて胸が痛いとか。結局人それぞれなのかという感じがします。

さて、小僧は本日でいよいよ夏休み終了。明日からは完全通常営業が再開します。

あと、どうでもいい話ですがちょうど今VIVANTを見終わりまして、ええぇぇえぇえぇぇえええぇ?って頭がごちゃついてます。この後、どういう展開になるのか全く想像できません。

というわけで、なんとも落ち着かない感じなのですが、ウポポイのレポを進めて行こうと思います。

ウポポイとはアイヌ語で「(おおぜいで)歌うこと」を意味しているそうです。

施設全体は『民族共生象徴空間』という名称になっており、その中に

『国立アイヌ民族博物館』

『国立民族共生公園』

『慰霊施設』

があります。

そして、2つ目の『国立民族共生公園』の中には体験交流ホール・体験学習館・工房・伝統的コタン・いざないの回廊・歓迎の広場・エントランス棟・チキサニ広場などが点在しているという構造。

簡単にいえば、アイヌの文化について学んだり体験したりができるところなんですが、なんとなくそう簡単に済ませてしまってはいけないような気もしまして。

ちなみにこちら、以前はポロトコタンという名前の施設だったのですが、そちらを拡大・発展する形でこのウポポイになったようです。実は、13年前に今回連れてきてくれた友人を訪ねた時にもポロトコタンを訪れてまして、懐かしの場所訪問にもなっていました。

ちなみにこの時、13時15分過ぎ。伝統芸能上演までは2時間ほど時間があるので、博物館やコタンを先に見て回ってくることにしました。

というわけでまずは博物館へ。

博物館ではまず、館内に入ってすぐのところにあるシアターで映像鑑賞。アイヌ文化を多様なテーマからわかりやすく紹介してくれる映像が流れます。ここでなんとなくアイヌ文化のあらましをつかむことができました。

そうしたら2階に上がって展示室へ。

2階からはポロト湖とその周りを囲む森の絶景を眺めることができます。

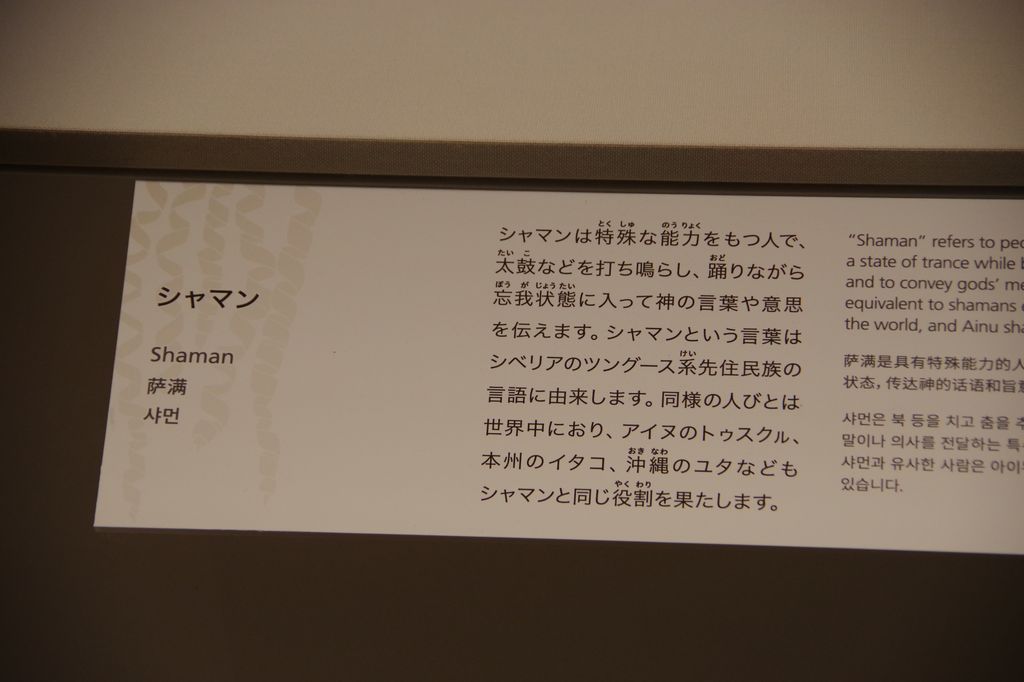

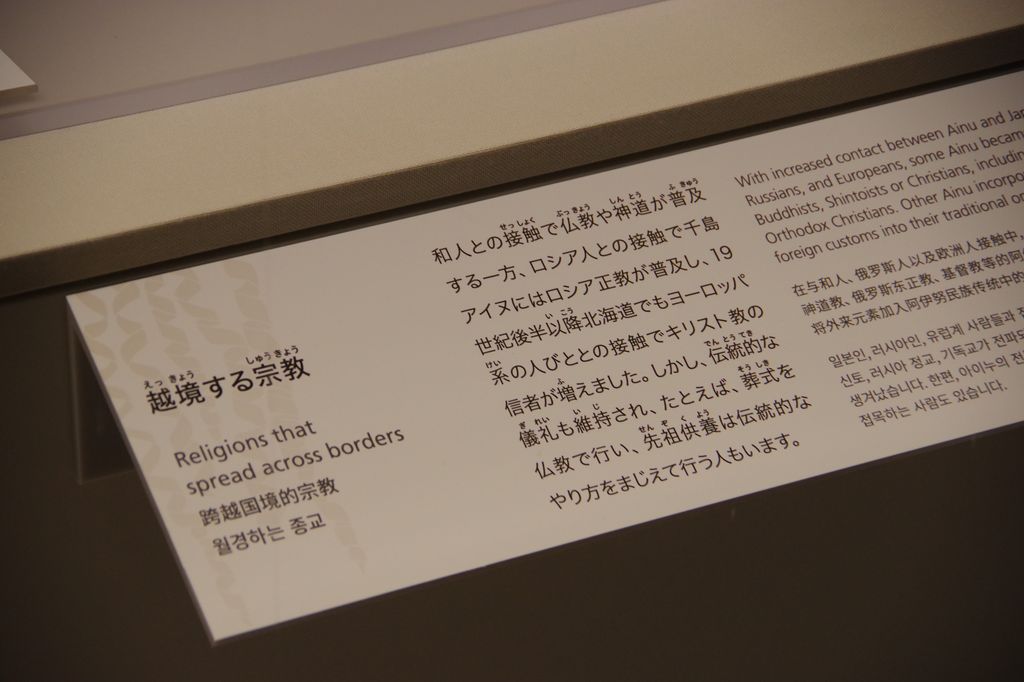

展示室には数々の衣装や生活用具、刊行物などの資料が並んでいます。ここに載せるのはごく一部ですが、どれも興味深く見入ってしまいました。

アイヌの文様だったり(左上)、漆塗りの生活用具だったり(右上)、赤ちゃんを寝かす吊り台だったり(左下)、アイヌについて紹介した教科書の一部だったり(右下)をこちらには載せておきますが、他にも祭事に使ったものやこれ以外の生活用具、狩りに使ったものなど、多数あって載せきれません。

また、アイヌの人たちの場面場面での着物を見ると、そんなにヤマトと違和感が無かったり。

後は説明のプレートもいくつか載せておきます。どれも、興味深い内容ばかり。特に一番右の「旅立ちの装束」の説明には「なるほど」と思わされました。「死者のための道具は完成させてしまうと魂が宿って働きたがり死人が出る」という考えは、八百万の神とも通ずるものがあるんじゃないかなと。

その点、一神教ではそういう観点はないのではないかと思うと、キリスト教やイスラム教の方々からは、特に興味深いものになるんだろうなぁという気がします。

こういう、道具に魂が宿って何らかの意思を持つっていう考えに対しては、日本人とその他の国の人とでは、感覚が違うんだろうなぁって。

ところで、ウポポイではいたる所にアイヌ語の表示がされています。例えばこんなところにもw

これ、日本語だと関係者+以外+立入+禁止と4つの言葉で成立しているのですが、アイヌ語だと3つの言葉ということになるんですかね。どういう組み合わせで、同様の意味を伝えているのかなと思います。

そもそも、語順がどうなってるんですかね。同じ漢字で書かれている日本語と中国語だって、語順は異なってます。そして、中国語と英語は意外と語順が似通っていたりして。

こういうのが面白くて、言語学者さんたちは沼にハマってしまったんでしょうねw

さて、50分ほどかけて展示物を見たら、ミュージアムショップを覗いてコタンの方へ移動です。

こちらには、アイヌの方々が生活の中で使っていた物などを実際に手に取ることができます。

左上は休校となった小学校に飾られていた木彫りの熊。その横は鮭の皮で作った靴。下はシカやクマなどの毛皮に実際に触れるところです。

木彫りの熊はとても大きなもので、一本の木から彫り出されたものだそうです。ということは、この大きさの太さの木があったということ。今ではほとんどが切り出されてしまい、これだけ立派なものを彫るのはしばらく無理なんじゃないかなぁとおっしゃってました。

大きな寺社は、式年遷宮などのために自社の森を持っていたりしますよねぇ・・・なんて話をして、係の方とひとしきり盛り上がってしまいました。

また、鮭の皮で作った靴は、裏面に背びれが来るようになっています。これはきっと、テレマークスキーの裏にシールをつけるのと同じ原理なんだろうなと聞いてみたら、ほぼ正解ということでw 鮭の皮はザラザラしてますし、どこかスタッドレスタイヤに通ずるものもあるようです。

ふぅんと思って係の人に聞いてみたんですが、ここは本来炭ではなく薪を燃やすようです。消防法の関係とかで、薪が燃やせず、でもそれらしく見せるために本物の炭を燃やしているそうで。

この火はずっと消さないようにしてたんですよ、と話を聞いて思い出したのが合掌造りのお宅。

合掌造りのお宅でも、火は消すことなくずっとついているようにしたということで、2階の一角に窓を設け、火が消えていないか寝ながらでも確認できるようになっていました。もちろん、そうして火を絶やさないことで、そこから出る煙が建物内をいぶし、防虫・防腐の効果につながっていたというのは、チセも合掌造りも共通していました。というより、日本の家屋そのものが、古来はどこもそうした仕組みになっていたことでしょう。

ですから、囲炉裏というのはそうした役割も持っていたということで、現在の造りの家屋には必要のないものということも言えますw 雰囲気づくりにはもってこいですが。

これまでいろんな古い建物を訪問してきましたが、こうして知識がつながっていくと、さらに面白くなっていきますね。

ところでこちらには13年前にも訪問していることを上に書きましたが、その時のチセの写真がこちら。

造りは似ていますが、今のものより一回り小さいことが分かります。中の様子も全く違いまして。

このことについても係の人に聞いてみたら、やはり今のものは大きめに作られていて、実際にはここまで大きくなかったとのこと。「以前のポロトコタンにも来たんですよ」と話したら、「その時のものの方が、実際の大きさには近かったですね」とのことで、これは前回も連れてきてくれた友達に感謝せねばなりません。

その時はこの建物の中で伝統芸能上演もやってくれましたし、動画も撮影自由でした。今は劇場で行いますし動画撮影もできませんから、「国立になってかえって不便なところもあるんだよね~」と言っていた友達の言葉が、何となくわかる気もしました。

なんてことを考えているうちに、伝統芸能上演の時刻が来ましたので、体験交流ホールへ。

こちらで、いくつかの踊りを見せてもらいましたが、13年前に見たような記憶のあるものもありました。

こうしてウポポイをじっくり見て回り、あれこれ学ぶことがありましたが、実質半日だとここは足りませんね。

今の時期だと(8月いっぱいまでは)20時まで施設はオープンしているという、この手の施設としては珍しく遅くまで営業しています。何か狙いもあるんだろうと思うので、また行く機会があったら、今度はその狙いに乗っかってみたいなぁとも思います。夕暮れから夜になっていくウポポイというのも体験してみたい。

というわけで、いろいろ学びがあったウポポイでした。

それではみなさん、スイ ウヌカラアンロ!